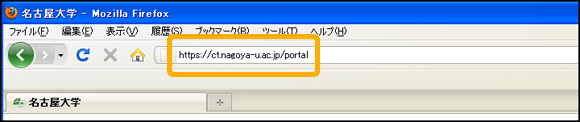

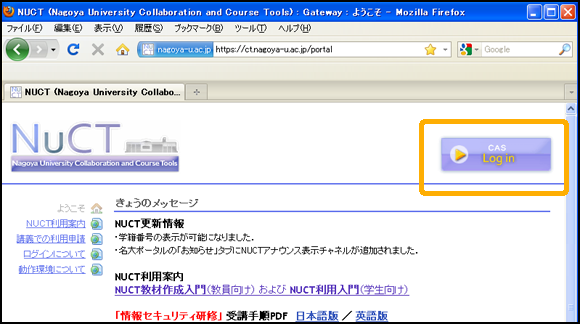

ブラウザを起動して、

https://ct.nagoya-u.ac.jp/portal

にアクセスします。

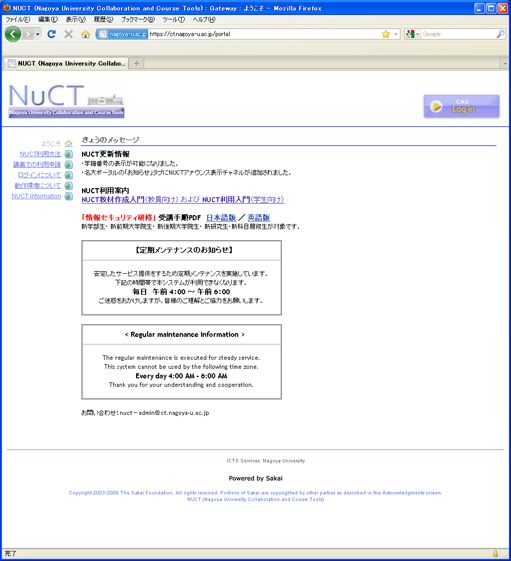

アクセスすると、NUCT「ようこそ」画面が表示されます。

画面右上の「CAS Login」と書かれたボタンをクリックします。

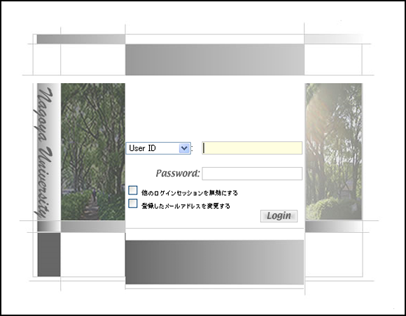

クリックすると、NUCTにログインするためのログイン画面が表示されるので、「User ID」には名古屋大学ID、「Password」には名古屋大学ID用パスワードを入力して、「Login」ボタンをクリックします。

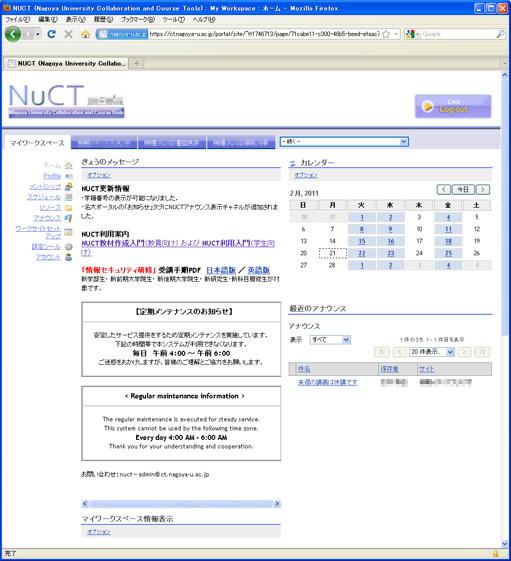

クリックして、ログインが成功すると、「マイワークスペース」をはじめ、自分が利用できる講義ワークスペースのタブが表示されます。

連絡事項をアナウンスしたい講義のタブをクリックして、ワークサイトを移動します。

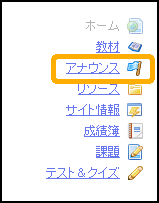

画面左のメニューから「アナウンス」をクリックします。

クリックすると、アナウンス画面が表示されます。

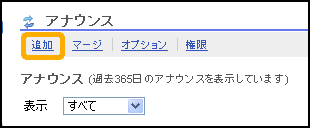

連絡したいアナウンスを追加するには、一覧画面のメニューから「追加」をクリックします。

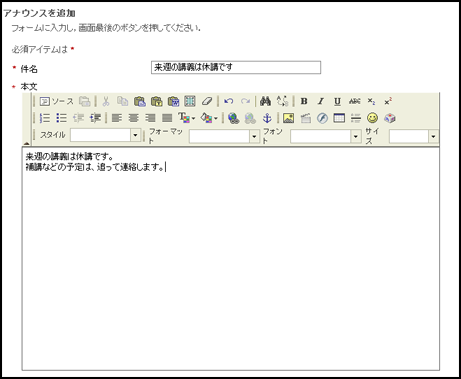

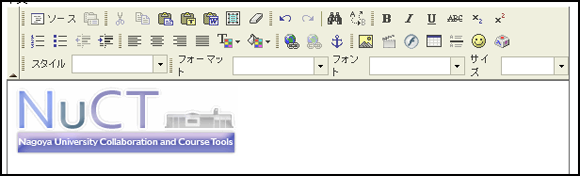

クリックすると「アナウンスを追加」画面が表示されるので、 「件名」には連絡するアナウンスのタイトル、「本文」には内容を入力します。本文テキストは、文字装飾やリンク設定、「リソース」ツールでサーバ上にアップロードした画像の挿入が可能です。

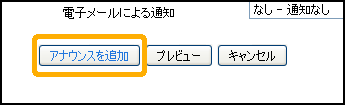

入力が完了したら、画面下の「アナウンスを追加」ボタンをクリックします。

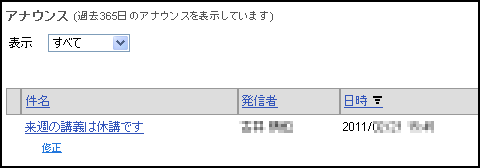

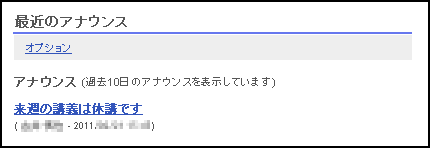

クリックすると、一覧画面に追加したアナウンスが表示されます。

アナウンスが追加されると、受講学生の「マイワークスペース」の「最近のアナウンス」にアナウンスが表示され、休講や試験実施などの連絡をすることができます。

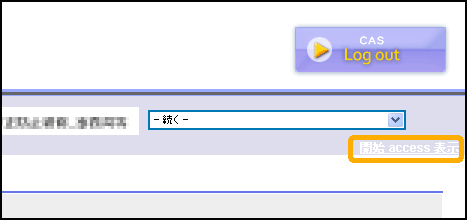

画面上部右「開始 access 表示」をクリックすると、受講学生の権限で見られる画面を表示することができます。

(管理者ユーザでログインしている場合)

この機能によって、追加したアナウンスに誤りが無いか、確認することができます。

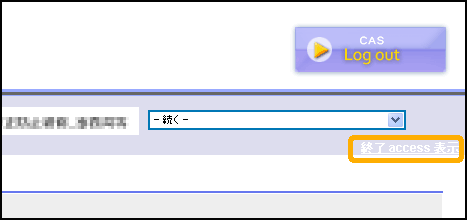

確認し終わったら、もう一度「終了 access 表示」をクリックして、このモードを終了して下さい。

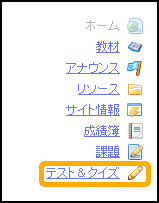

この機能は、他のツールでも利用することができ、「テスト&クイズ」ツールや「課題」ツールでは実際に受験したり、課題を提出することができます。

Webページを作成したい講義のタブをクリックして、ワークサイトを移動します。

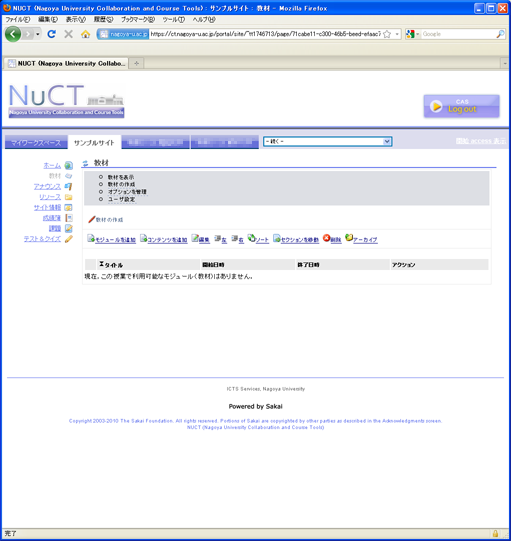

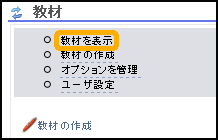

画面左のメニューから「教材」をクリックします。

クリックすると、教材画面が表示されます。

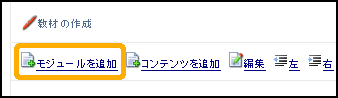

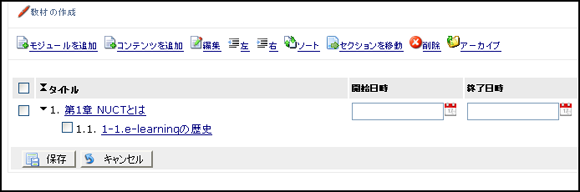

画面上「教材の作成」メニューの「モジュールを追加」をクリックして、「章立て」を行います。

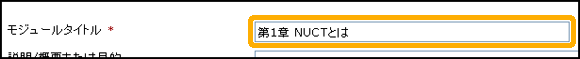

「モジュールタイトル」には、章立てした項目のタイトルを入力します。

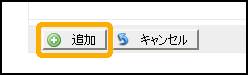

入力が完了したら、画面下の「追加」ボタンをクリックします。

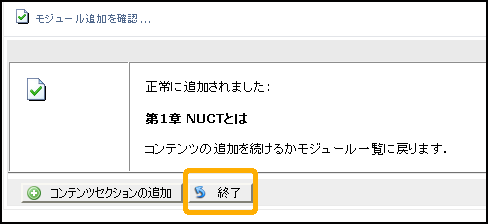

クリックすると「モジュール追加を確認」画面が表示されるので、「終了」ボタンをクリックします。

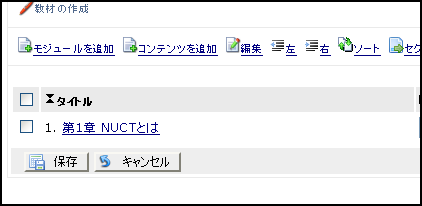

クリックすると、「教材の作成」画面に追加したモジュールが表示されます。

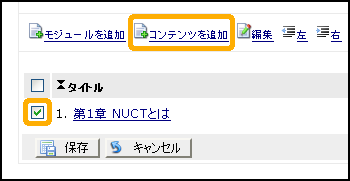

続いて、コンテンツページの作成を行います。コンテンツを追加したいモジュール(章)を選択して、「教材の作成」メニューの「コンテンツを追加」をクリックします。

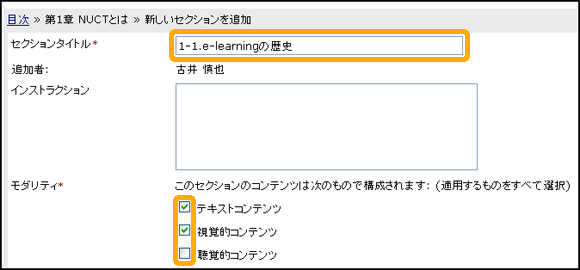

クリックすると、「セクションを追加しています」画面が表示されるので、「セクションタイトル」に追加するページのタイトルを入力し、 「モダリティ」には作成する教材に含まれるコンテンツの形式を設定します.

「コンテンツタイプ」メニューから、エディタを使用して新たに教材を作成する場合は「エディタ付きでコンテンツを作成」、予め作成しておいたHTMLファイルや画像ファイルをアップロード・リンクする場合は「ファイルをアップロードまたはリンク」、Web上のページにリンク張ったコンテンツを作成する場合は「Webページにリンク」を選択します。

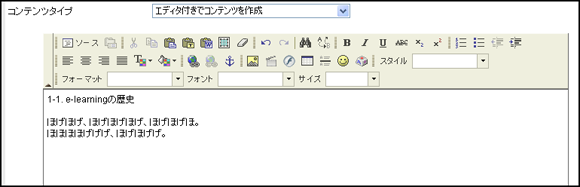

①「エディタ付きでコンテンツを作成」を選択すると、エディタが表示され、文字入力の他、文字装飾やリンク設定、「リソース」ツールでサーバ上にアップロードした画像の挿入が可能です。

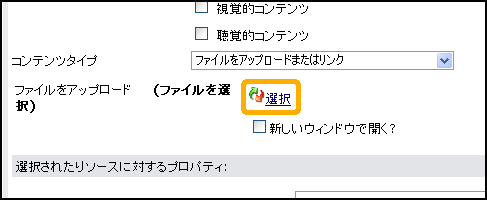

②「ファイルをアップロードまたはリンク」を選択すると、項目「ファイルをアップロード(ファイルを選択)」が表示されるので、「選択」をクリックして下さい。

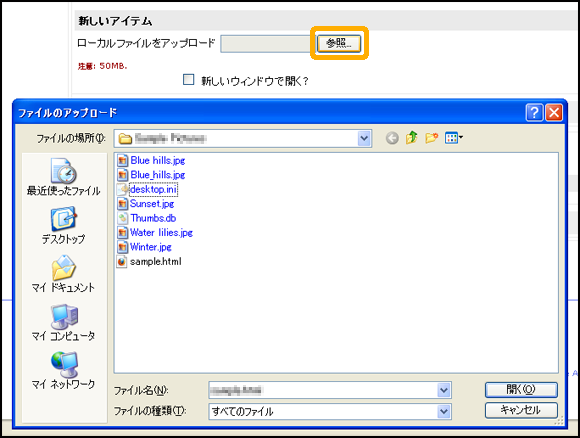

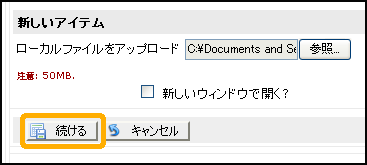

クリックすると、「新しいアイテム」画面が表示されます。

「ローカルファイルをアップロード」の「参照ボタン」をクリックして、ローカルPCから画像ファイルか、HTMLファイルをアップロードします。

ファイルをアップロードしたら、「続ける」ボタンをクリックします。

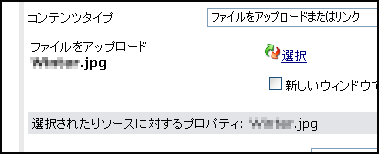

クリックすると、アップロードしたファイル名が表示されます。

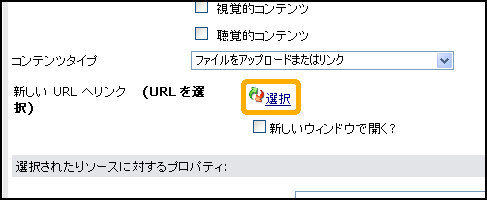

③「サーバ上の新規または既存のURLのリソースにリンク」を選択すると、項目「ファイルをアップロード(URLを選択)」が表示されるので、「選択」をクリックして下さい。

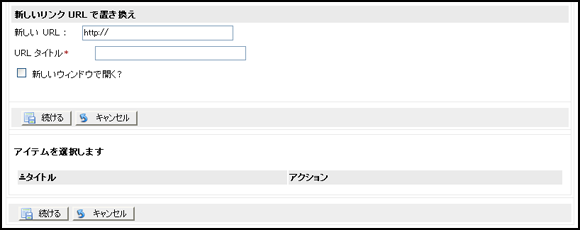

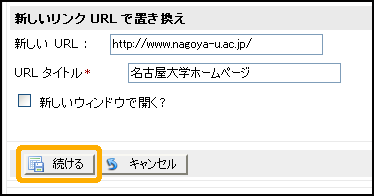

クリックすると、「新しいリンクURLで置き換え」画面が表示されます。

「新しいURL」には、リンクするサイトのURLを入力。「URLタイトル」には、リンクしたURLのタイトルを入力し、「続ける」ボタンをクリックします。

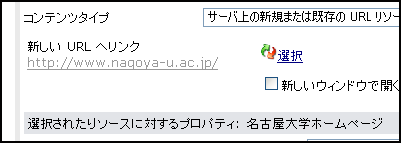

クリックすると、リンクしたURLとタイトルが表示されます。

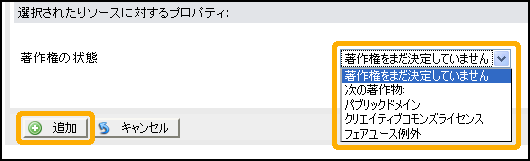

「著作権の状態」を設定し、「追加」ボタンをクリックします.

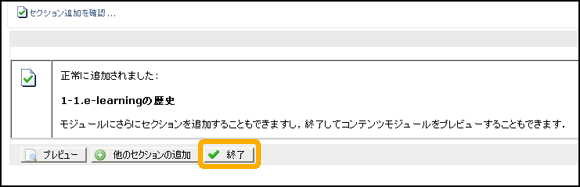

クリックすると、「セクション追加を確認」画面が表示されるので、「終了」ボタンをクリックします。

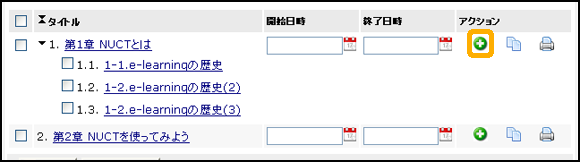

以上の作業を繰り返して、講義ページを作成します。

教材を読み進めて行く中で、モジュール(章)終わりにメッセージを表示することができます。

これによって、その章を読み終わった段階で、「テストを受験して下さい」や「課題を提出して下さい」などの指示を出すことができます。

指示を出したいモジュールの横の「アクション」アイコンをクリックします。

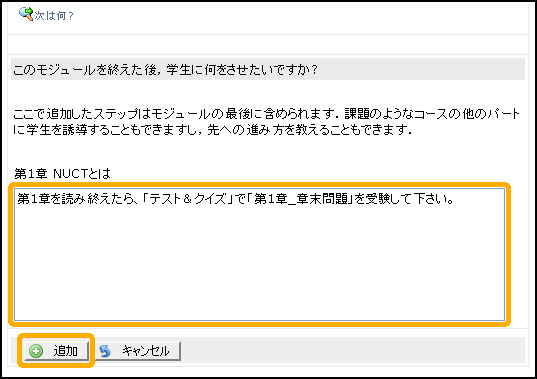

クリックすると、「次は何?」画面が表示されます。

テキストボックスに、受講学生に指示する内容を記述し、「追加」ボタンをクリックします。

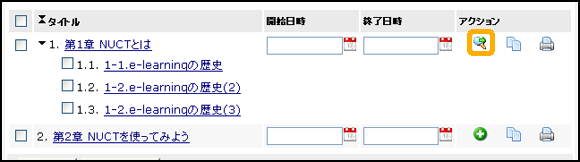

クリックすると、虫眼鏡のアイコンが表示され、アクションが設定されていることがわかります。

作成した講義ページを見るには、画面上部のメニューから「教材を表示」をクリックします。

クリックすると、実際の講義ページが表示される画面をプレビューできます。

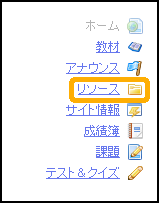

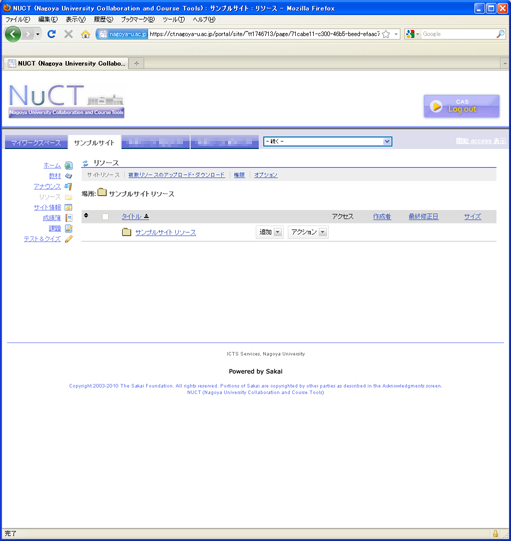

講義資料を公開したい講義のタブをクリックして、ワークサイトを移動します。

画面左のメニューから「リソース」をクリックします。

クリックすると、フォルダ一覧画面が表示されます。

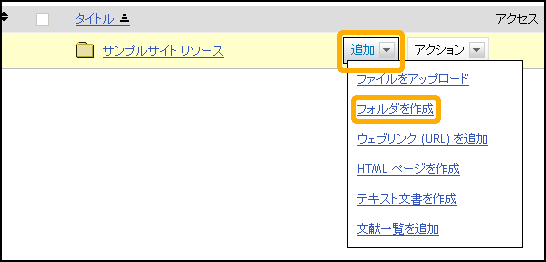

講義名の名前が付いたフォルダの「追加」メニューを選択すると、「ファイルをアップロード」、「フォルダを作成」などの項目が表示されます。

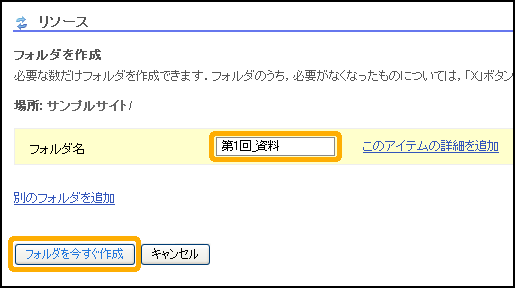

「フォルダを作成」を選択すると、「フォルダを作成」画面が表示されるので、任意のフォルダ名を付けて「フォルダを今すぐ作成」ボタンをクリックします。

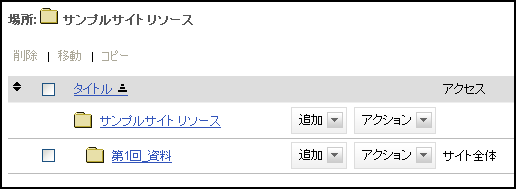

クリックすると、フォルダ一覧画面に作成したフォルダが表示されます。

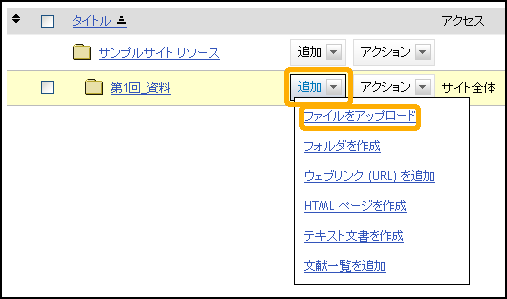

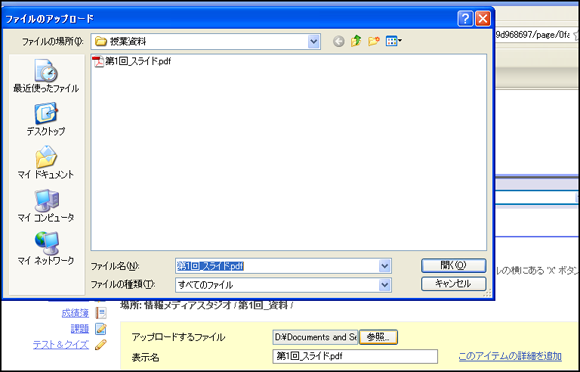

作成したフォルダの「追加」メニューから「ファイルをアップロード」を選択します。

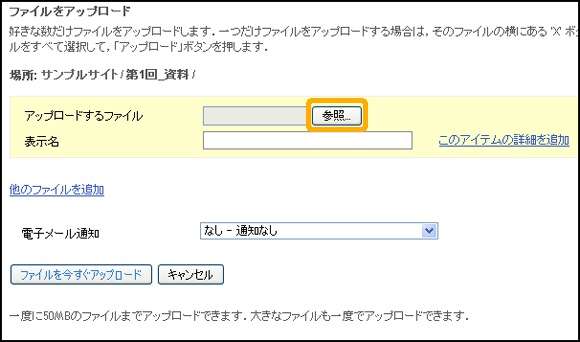

選択すると、「ファイルをアップロード」画面が表示されます。

「アップロードするファイル」の「参照」ボタンをクリックして、ローカルPCからアップロードするファイルを選択します。

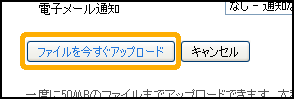

選択したら、「ファイルを今すぐアップロード」ボタンをクリックします。

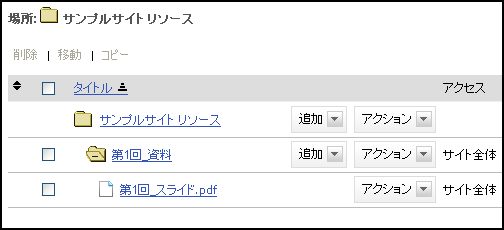

クリックすると、一覧画面にアップロードしたファイルが表示されます。アップロードしたファイルは、受講学生であれば誰でも閲覧・ダウンロードが可能です。

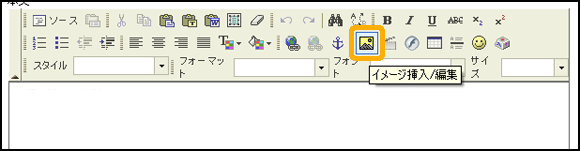

リソースにアップロードした画像ファイルなどは、エディタでコンテンツに挿入することができます。

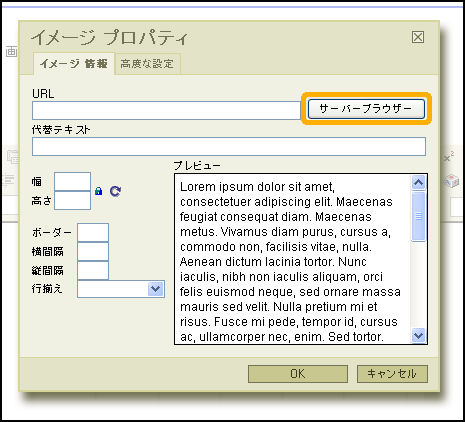

エディタの「イメージ/編集」のアイコンをクリックします。

クリックすると、「イメージプロパティ」画面が表示されるので、「サーバーブラウザー」ボタンをクリックします。

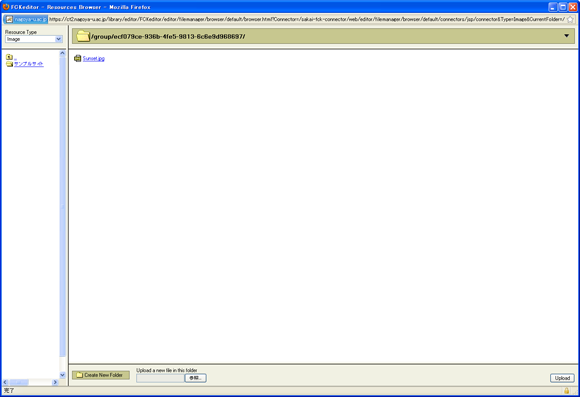

クリックすると、「Resource Browser」が表示されるので、今いるワークサイト名のフォルダから、挿入する画像ファイルを選択して下さい。

選択すると、エディタに画像が表示されます。

講義時間内のみ回答可能な質問を出題することで、出席確認をとります。

出席確認をおこないたい講義のタブをクリックして、ワークサイトを移動します。

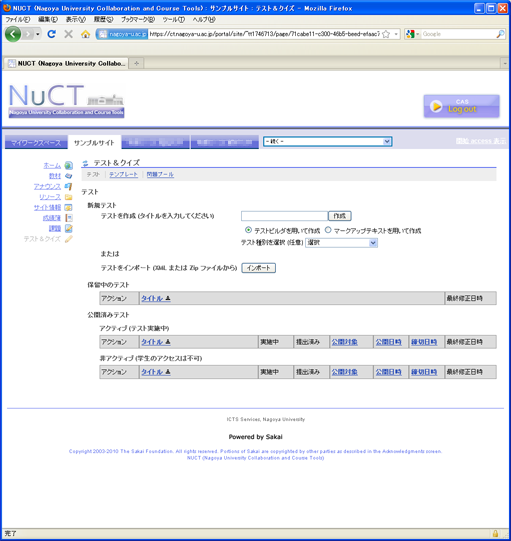

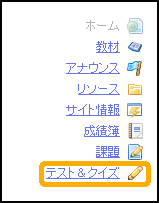

画面左のメニューから「テスト&クイズ」をクリックします。

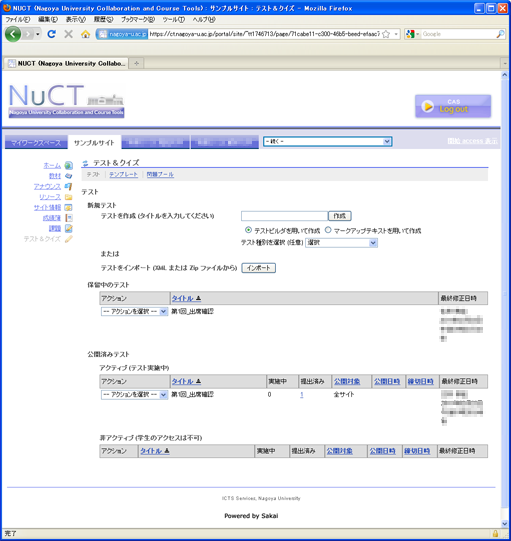

クリックすると、テスト画面が表示されます。

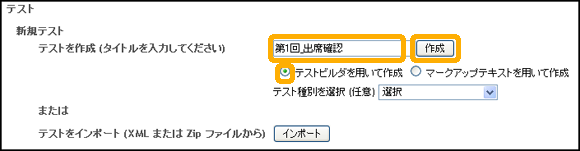

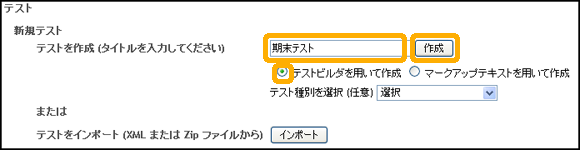

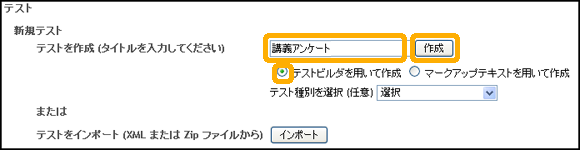

「新規テスト」の「テストを作成 (タイトルを入力してください)」に出席確認用の質問のタイトルを入力して、「テストビルダを用いて作成」が選択されていることを確認して、「作成」ボタンをクリックします。

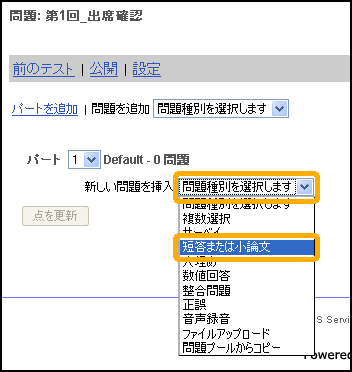

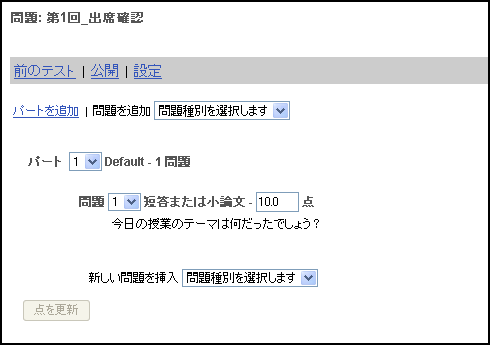

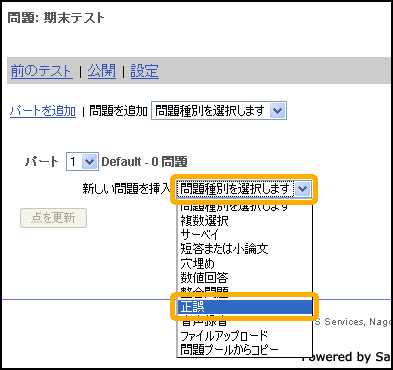

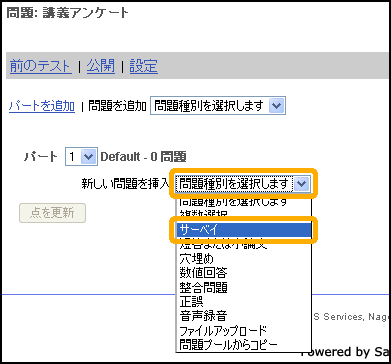

クリックすると、問題の作成画面が表示されるので、「新しい問題を挿入」メニューから任意の種別を選択してください。(今回は「短文または小論文」を選択)

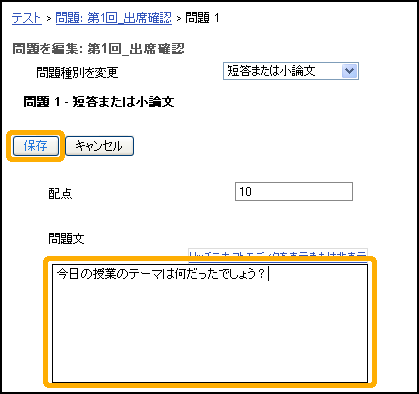

選択すると「問題を編集」画面が表示されるので、「問題文」にその日の講義に関する簡単な質問などを入力して、「保存」ボタンをクリックします。

クリックすると、作成した質問が追加されます。

複数の質問を作成する場合は、以上の作業を繰り返し行って下さい。

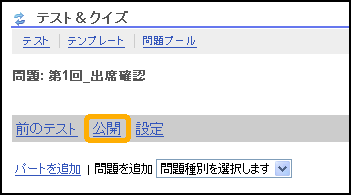

質問が作成できたら、公開設定を行います。画面上の「公開」をクリックして下さい。

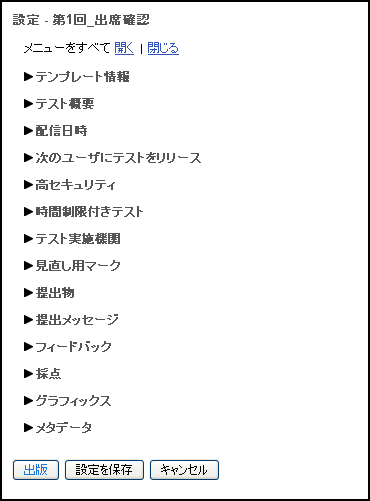

クリックすると、設定項目の一覧画面が表示されます。

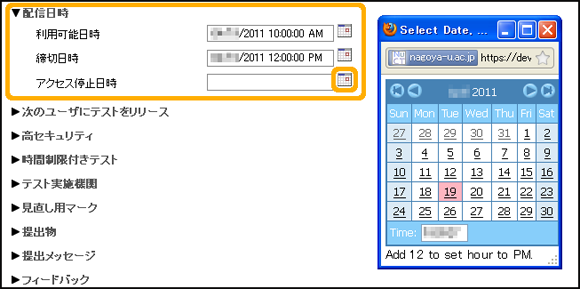

「配信日時」をクリックすると、テスト配信日時について設定することができます。

カレンダーのアイコンをクリックして表示されるカレンダーウィンドウから、日時を入力することもできます。

「利用可能日時」---質問が利用可能になる日時。

「締切日時」---質問が締切られる日時。

「アクセス停止日時」---質問が非公開状態になる日時。

「利用可能日時」を授業開始時間に設定し、「締切日時」と「アクセス停止日時」を授業終了時間に設定すれば、講義時間以外は回答できなくなります。

(利用可能日時を設定しないと、直ぐに利用可能になります。また、アクセス停止時間を締切日時と同じ日時に設定しない場合は、締切後の処理を設定する必要があります)

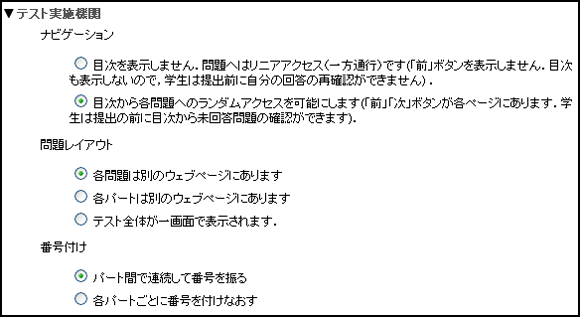

「テスト実施機関」をクリックすると、表示されるテストのフォーマットを設定することができます。

「ナビゲーション」では、以下の項目を設定することができます。

「目次を表示しません.問題へはリニアアクセス(一方通行)です 」---順番に問題を回答し、一度回答した問題には戻れません。

「目次から各問題へのランダムアクセスを可能にします」---問題を進んだり戻ったりしながら回答することができます。

「問題レイアウト」では、以下の項目を設定することができます。

「各問題は別のウェブページにあります」---1問につき1画面で表示されます。

「各パートは別のウェブページにあります」---1パートが1画面で表示されます。

「テスト全体が一画面で表示されます」---テスト全体が1画面で表示されます。

「番号付け」では、以下の項目を設定することができます。

「パート間で連続して番号を振る」---問題に付与される番号は、連番に付けられる。

「各パートごとに番号を付けなおす」---問題に付与される番号は、パートごとで連番に付けられる。

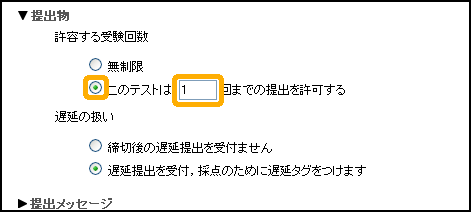

「提出物」をクリックすると、出席確認の提出について設定することができます。

「許容する受験回数」では、以下の項目を設定することができます。

「無制限 」---何回でも出席確認を提出できるように設定します。

「このテストは*回までの提出を許可する」---提出できる回数を制限します。*回には、提出可能回数を入力します。

今回は出席確認なので、「許容する受験回数」は1回に設定します。

「遅延の扱い」では、以下の項目を設定することができます。

「締切後の遅延提出は受け付けません」---締切日時後の提出は受け付けない設定です。

「遅延提出を受付,採点のために遅延タグをつけます」---締切後も出席確認を受け付けますが、遅延したということが分かるタグが付きます。

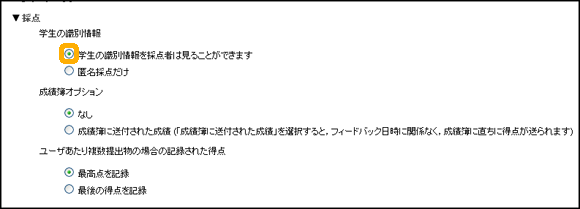

「採点」をクリックすると、出席確認の採点について設定することができます。

「学生の識別情報」では、以下の項目を設定することができます。

「学生の識別情報を採点者は見ることができます」--- 回答確認時に回答者の名前がわかるようになります。

「匿名採点だけ」---回答者名が表示されず、代わりにIDが表示されるます。誰の回答かわかりません。

誰が出席しているか確認しなければいけないので、「学生の識別情報」は、「学生の識別情報を採点者は見ることができます」に選択します。

「成績簿オプション」では、以下の項目を設定することができます。

「なし」---この出席確認の結果が、成績簿へ反映されない設定です。

「成績簿に送付された成績」---成績簿にアイテムとして自動登録され、点数も自動的に成績簿へ反映されます。

「ユーザあたり複数提出物の場合の記録された得点」では、以下の項目を設定することができます。

「最高点を記録」---複数回答が可能な場合、最高点だけが記録されます。

「最後の得点を記録」---複数回答が可能な場合、最後に提出したものの点数だけが記録されます。

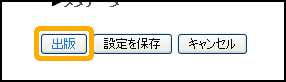

必要な設定を行ったら、画面下の「出版」ボタンをクリックして下さい。

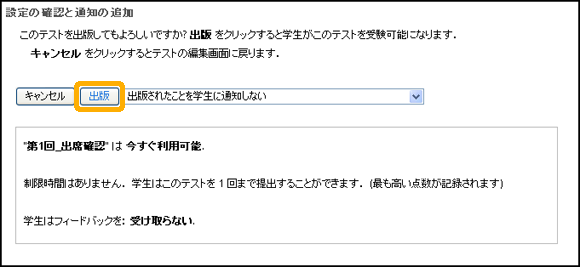

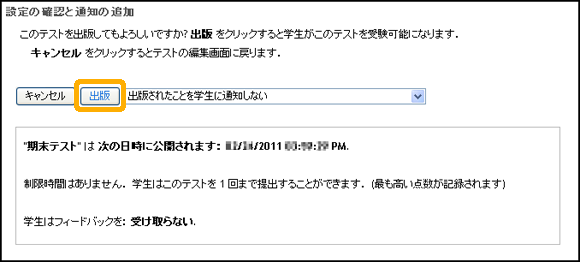

クリックすると、出版するかどうかを確認する画面が表示されるので、「出版」ボタンをクリックします。

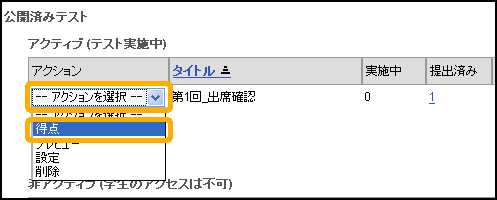

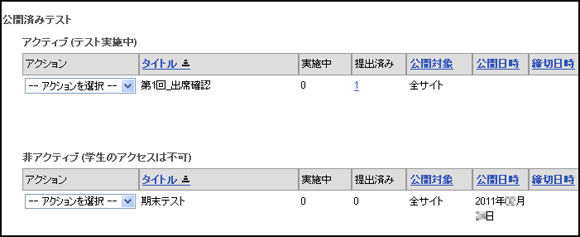

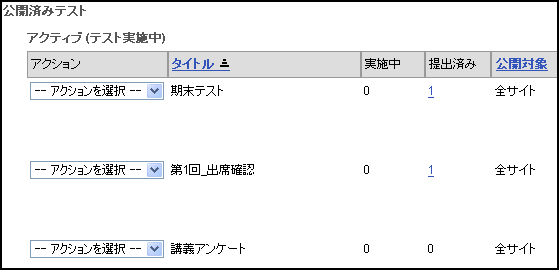

クリックすると、テスト画面が表示され、「公開済みテスト」一覧に先ほど公開した出席確認用の質問が表示されます。まだ公開日時になっていない場合は「非アクティブ (学生のアクセスは不可) 」一覧に表示されます。利用可能日時になると、「アクティブ(テスト実施中)」へ自動的に移ります。

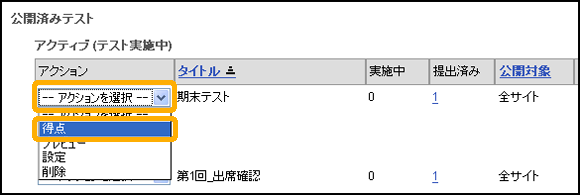

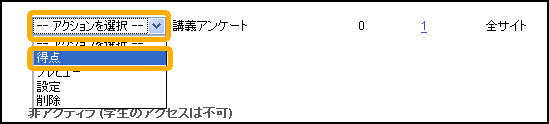

出席状況を確認したい場合は、「公開済みテスト」(アクセス停止日時が過ぎている場合は、「非アクティブ (学生のアクセスは不可) 」)一覧の結果が見たいテストの「アクション」メニューから「得点」を選択すると、回答一覧が表示されます。

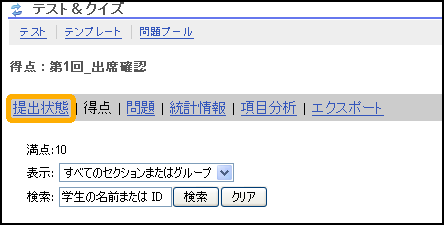

回答一覧画面の「提出状態」をクリックします。

クリックすると、誰がいつ回答をしたかが一覧で表示されるので、出席状況が一目でわかります。

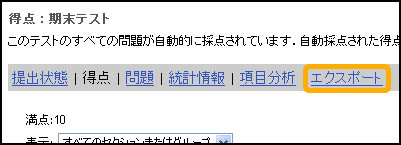

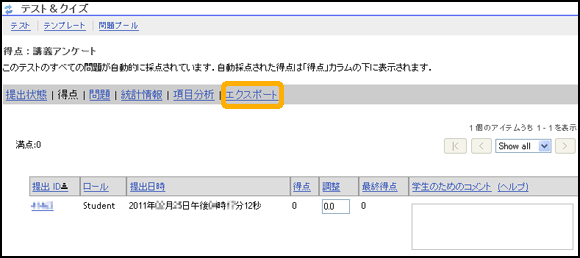

「提出状態」の隣の「問題」では、各設問毎に学生の回答が見られ、「統計情報」では、回答の統計をグラフで表示。「項目分析」では、正解率などを見ることができます。「エクスポート」では、ExcelやCSVファイルに結果を書き出すことができます。

課題やレポートを課したい講義のタブをクリックして、ワークサイトを移動します。

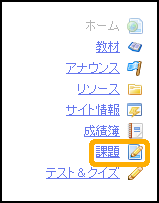

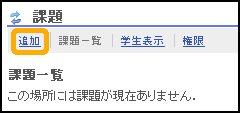

画面左のメニューから「課題」をクリックします。

クリックすると、「課題一覧」画面が表示されます。

新規に課題を追加する場合は、画面上の「追加」をクリックします。

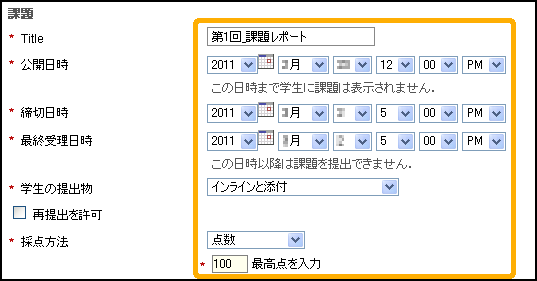

「タイトル」を入力したら、課題の「公開日時」「締切日時」「最終受理日時」を設定します。

「学生の提出物」では学生に何を提出させるかを設定します。

課題の再提出を認める場合は「再提出」を選択。

「採点方法」では、どのような採点をするかを設定します。メニューから「点数」を選択した場合は「最高点を入力」に、この課題の満点を入力して下さい。

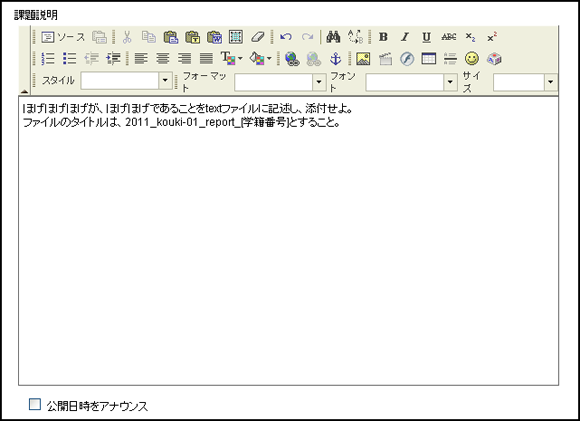

「課題説明」には、課題の内容を入力します。

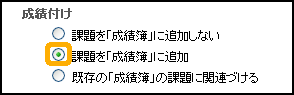

課題の成績を「成績簿」ツールで管理する場合は、「成績付け」の「課題を「成績簿」に追加 」を選択して下さい。

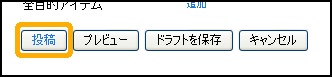

すべての設定が完了したら、画面下の「投稿」ボタンをクリックして下さい。

学生から提出された課題を確認するには、「課題一覧」画面から確認したい課題の「成績」をクリックします。

クリックすると受講学生一覧が表示され、学生の名前の下「成績」をクリックすると提出物が見られます。

既に提出した学生の名前の横には、提出日時が表示されます。

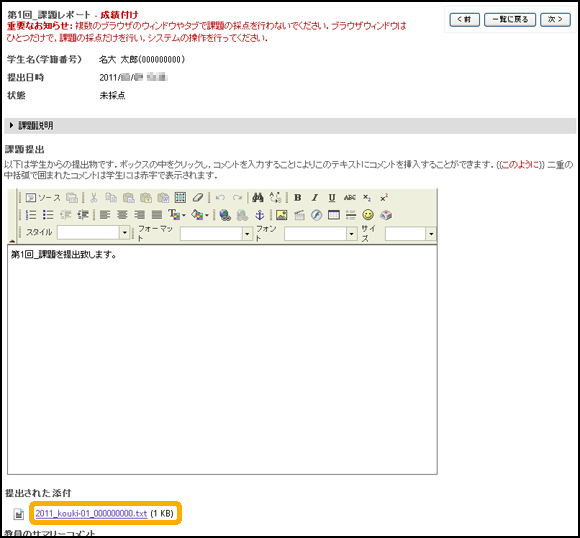

「成績」をクリックすると、提出課題の成績付けを行う「成績付け」画面が表示されます。

「提出された添付」から、提出された添付ファイルのダウンロードができます。

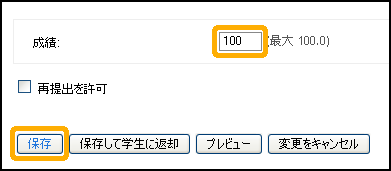

成績付け画面の下には「成績」テキストボックスがあり、そこに点数を入力します。

採点などが完了したら、「保存」ボタンをクリックして下さい。

クリックすると、点数が保存されます。「一覧に戻る」ボタンをクリックすると、一覧画面に戻ります。

試験を実施したい講義のタブをクリックして、ワークサイトを移動します。

画面左のメニューから「テスト&クイズ」をクリックします。

クリックすると、テスト画面が表示されます。

「新規テスト」の「テストを作成 (タイトルを入力してください)」に作成する試験のタイトルを入力して、「テストビルダを用いて作成」が選択されていることを確認して、「作成」ボタンをクリックします。

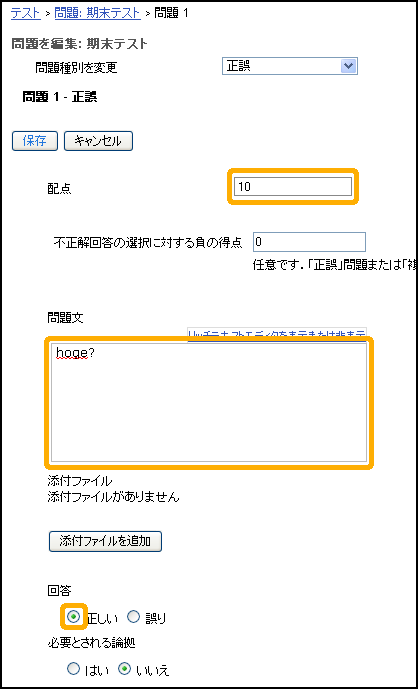

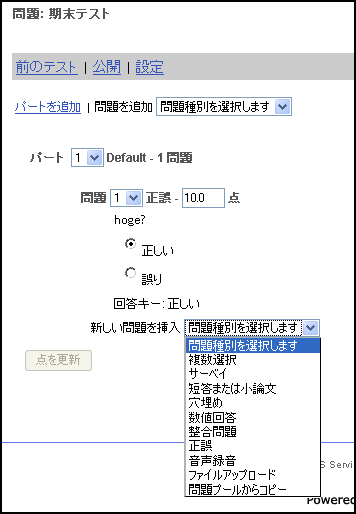

クリックすると、問題の作成画面が表示されるので、「新しい問題を挿入」メニューから作成したい問題の種別を選択します。(ここでは、「正誤問題」を選択)

選択すると「問題を編集」画面が表示されるので、「配点」にこの問題の点数を入力。「問題文」に問題文を入力し、「回答」にはこの問題の正解を設定します。必要な場合はその他の設定を行い、画面下の「保存」ボタンをクリックします。

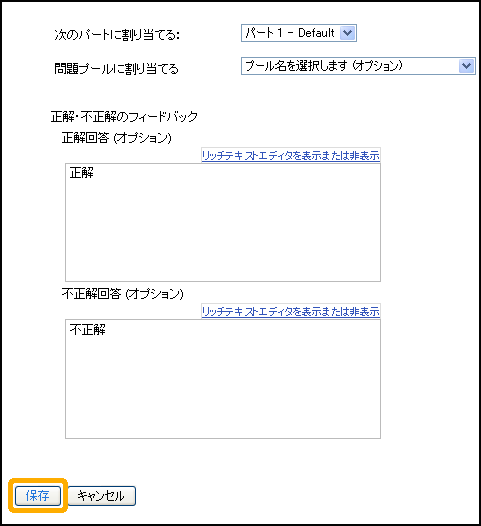

「正解・不正解のフィードバック」の「正解回答(オプション)」、「不正解回答(オプション)」には、回答後、学生へのフィードバックメッセージを入力します。ここに入力されたテキストは「設定」の「フィードバック」で設定したタイミングで表示されます。

設定が終わったら、「保存」ボタンをクリックします。

クリックすると、作成した問題が追加されます。複数の問題を出題する場合は、上記作業を繰り返して、試験を作成して下さい。

また、「問題プール」を作成して、その問題プールからランダムで問題を出題することも可能です。

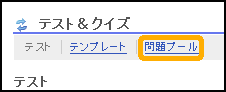

まず、問題プールを作成します。

画面上部の「問題プール」をクリックします。

クリックすると、「問題プール」画面が表示されるので、「新規プール追加」をクリックします。

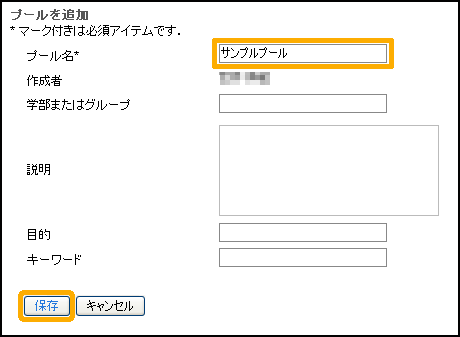

クリックすると「プールを追加」画面が表示されるので、「プール名」を入力して、「保存」ボタンをクリックします。

クリックすると、問題プールが追加されます。

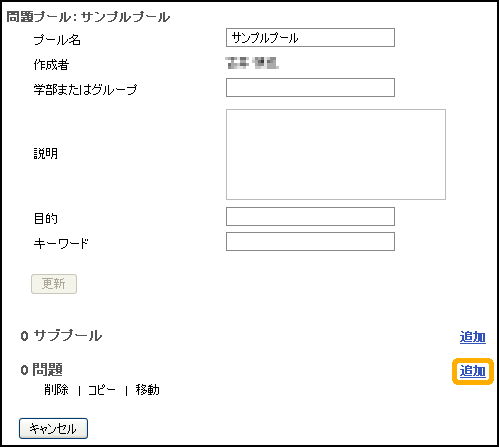

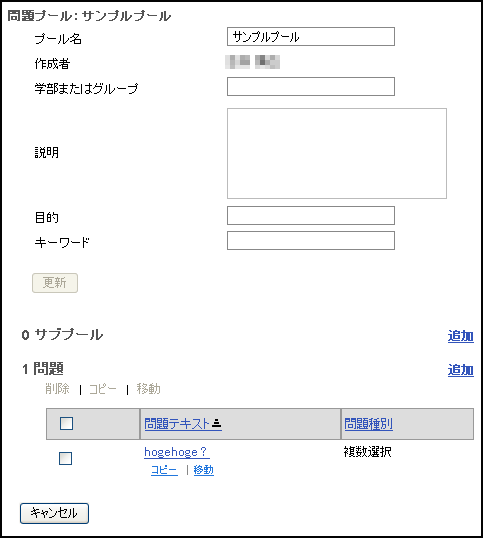

プールに問題を追加するには、名前をクリックします。

クリックすると、追加した問題プールの画面が表示されるので、右下の「問題」の横の「追加」をクリックして下さい。

必要であれば、プールの下に更に「サブプール」を作成することもできます。

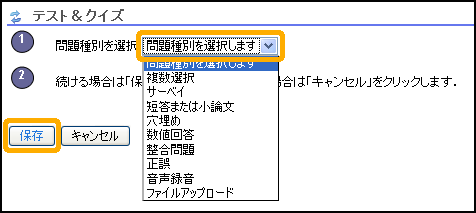

問題の横の「追加」をクリックすると、追加する問題の種別を選択する画面が表示されるので、「問題種別を選択」メニューから作成する問題の種別を選択して、「保存」ボタンをクリックします。

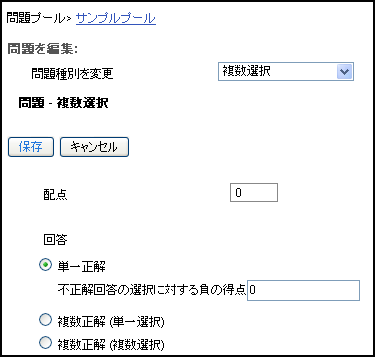

クリックすると、問題作成画面が表示されるので、通常の問題作成と同様の手順で作成を行って下さい。

問題を作成すると、プール内の問題一覧が表示されます。

上記手順で問題プールに問題を追加し、問題追加が完了したら、「キャンセル」ボタンをクリックしてから、テストの一覧画面へ戻ります。

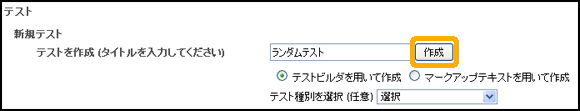

問題プールの問題が作成できたら、ランダムで出題されるテストを作成します。

「新規テスト」にタイトルを入力して「作成」ボタンをクリックします。

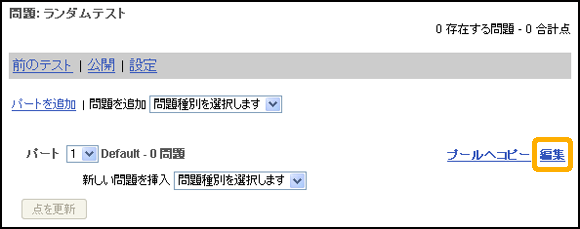

クリックすると、問題追加画面が表示されるので、画面右の「編集」をクリックします。

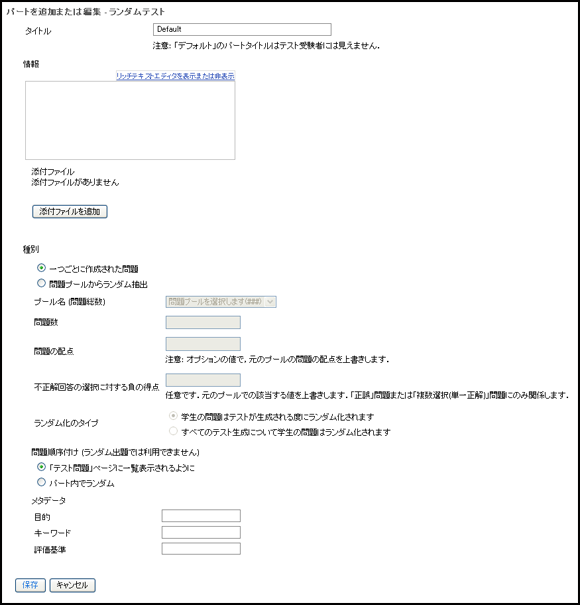

クリックすると、「パートを追加または編集 - ランダムテスト」画面が表示されます。

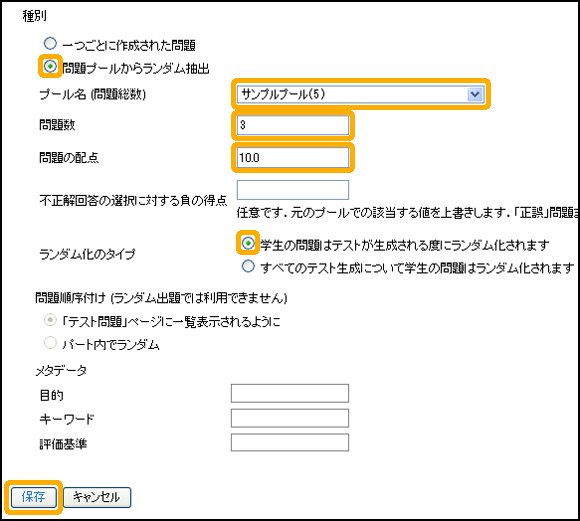

「問題プールからランダム抽出」を選択すると、ランダム出題に必要な設定ができるようになります。

「プール名(問題総数)」メニューから、出題される問題プールを選択します。

「問題数」には、出題される問題数を入力します。

「ランダム化のタイプ」では、

「学生の問題はテストが生成される度にランダム化されます」---毎回ランダムで異なる問題が出題されます。

「すべてのテスト生成について学生の問題はランダム化されます」---学生ごとにランダムで異なる問題が出題されます。(学生に対して一度出題された問題は変わりません)

のどちらかを選択します。

設定が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。

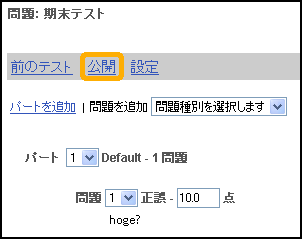

クリックすると、ランダムで出題されるテストが作成されたことを示す画面が表示されます。

試験が作成できたら、公開設定を行います。画面上の「公開」をクリックして下さい。

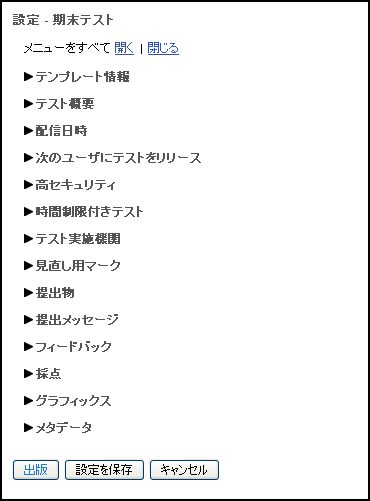

クリックすると、設定項目の一覧画面が表示されます。

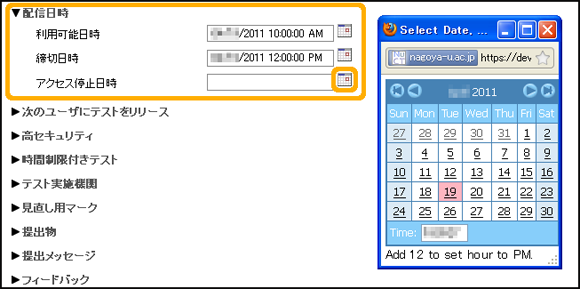

「配信日時」をクリックすると、テスト配信日時について設定することができます。

カレンダーのアイコンをクリックして表示される、カレンダーウィンドウを利用して、日時を入力することもできます。

「利用可能日時」---質問が利用可能になる日時。

「締切日時」---質問が締切られる日時。

「アクセス停止日時」---質問が非公開状態になる日時。

(利用可能日時を設定しないと、直ぐに利用可能になります。また、アクセス停止時間を締切日時と同じ日時に設定しない場合は、締切後の処理を設定する必要があります)

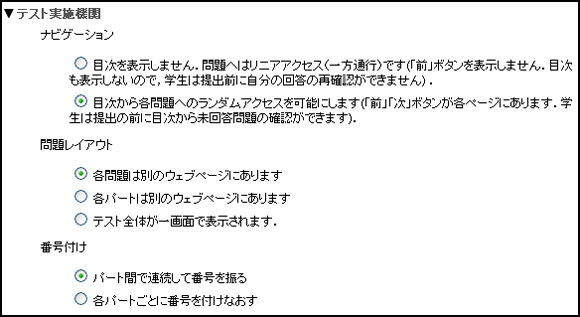

「テスト実施機関」をクリックすると、表示されるテストのフォーマットを設定することができます。

「ナビゲーション」では、以下の項目を設定することができます。

「目次を表示しません.問題へはリニアアクセス(一方通行)です 」---順番に問題を回答し、一度回答した問題には戻れません。

「目次から各問題へのランダムアクセスを可能にします」---問題を進んだり戻ったりしながら回答することができます。

「問題レイアウト」では、以下の項目を設定することができます。

「各問題は別のウェブページにあります」---1問が1画面で表示されます。

「各パートは別のウェブページにあります」---1パートが1画面で表示されます。

「テスト全体が一画面で表示されます」---テスト全体が1画面で表示されます。

「番号付け」では、以下の項目を設定することができます。

「パート間で連続して番号を振る」---問題に付与される番号は、連番に付けられる。

「各パートごとに番号を付けなおす」---問題に付与される番号は、パートごとで連番に付けられる。

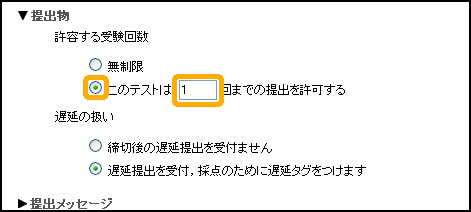

「提出物」をクリックすると、出席確認の提出について設定することができます。

「許容する受験回数」では、以下の項目を設定することができます。

「無制限 」---何回でもテストを受験できます。

「このテストは*回までの提出を許可する」---提出できる回数を制限します。*回には、受験可能回数を入力します。

遅延の扱い」では、以下の項目を設定することができます。

「締切後の遅延提出は受け付けません」---締切日時後の提出は受け付けない設定です。

「遅延提出を受付,採点のために遅延タグをつけます」---締切後も受験を受け付けますが、遅延したということが分かるタグが付きます。

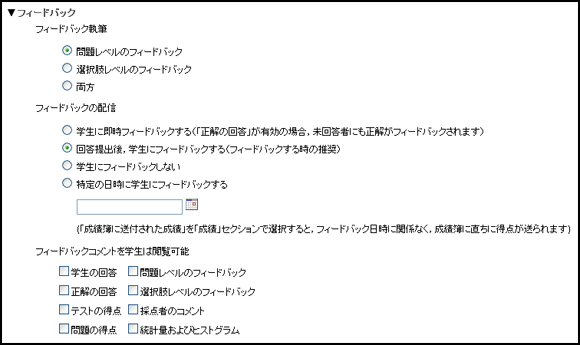

「フィードバック」をクリックすると、学生の回答に対するフィードバック(問題についての解説)について設定することができます。

「フィードバック執筆」では、以下の項目を設定することができます。

「問題レベルのフィードバック

」---回答の正解、不正解について設定されたフィードバックを表示します。

「選択肢レベルのフィードバック」---複数回答問題について、各選択肢について設定されたフィードバックを表示します。

「両方」---上記フィードバックを両方表示します。

「フィードバックの配信」では、以下の項目を設定することができます。

「学生に即時フィードバックする」---回答前でも、学生はフィードバックを見られます。

「回答提出後,学生にフィードバックする」---回答後、学生はフィードバックを見られます。

「学生にフィードバックしない」---学生はフィードバックが見られません。

「特定の日時に学生にフィードバックする」---設定した日時以降に、学生はフィードバックが見られます。

「フィードバックコメントを学生は閲覧可能」では、以下の項目をフィードバックとして表示することができるので、必要に応じて選択して下さい。

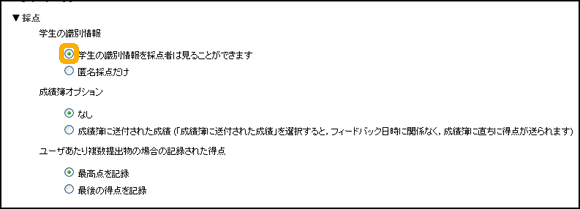

「採点」をクリックすると、出席確認の採点について設定することができます。

「学生の識別情報」では、以下の項目を設定することができます。

「学生の識別情報を採点者は見ることができます」---回答確認時に回答者の名前がわかるようになります。

「匿名採点だけ」---回答者名が表示されず、代わりにIDが表示されるます。誰の回答かわかりません。

通常の試験ですので、「学生の識別情報」では、回答者が誰かわかるように「学生の識別情報を採点者は見ることができます」を選択します。

「成績簿オプション」では、以下の項目を設定することができます。

「なし」---この試験の結果が、成績簿へ反映されない設定です。

「成績簿に送付された成績」---成績簿にアイテムとして自動登録され、点数も自動的に成績簿へ反映されます。

「ユーザあたり複数提出物の場合の記録された得点」では、以下の項目を設定することができます。

「最高点を記録」---複数回答が可能な場合、最高点だけが記録されます。

「最後の得点を記録」---複数回答が可能な場合、最後に提出したものの点数だけが記録されます。

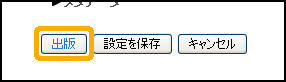

必要な設定を行ったら、画面下の「出版」ボタンをクリックして下さい。

クリックすると、出版するかどうかを確認する画面が表示されるので、「出版」ボタンをクリックします。

クリックすると、テスト画面が表示され、「公開済みテスト」の一覧に先ほど公開した試験が表示されます。まだ公開日時になっていない場合は「非アクティブ (学生のアクセスは不可) 」の一覧に表示されます。利用可能日時になると、「アクティブ(テスト実施中)」へ自動的に移ります。

試験結果を見たい場合は、「公開済みテスト」(アクセス停止日時が過ぎている場合は、「非アクティブ (学生のアクセスは不可) 」)一覧の結果が見たいテストの「アクション」メニューから「得点」を選択すると、回答一覧が表示されます。

選択すると、試験結果の一覧が表示されます。

正誤問題、複数選択、数値回答、整合問題では自動採点されますが、得点調整やコメント入力も可能です。

(ここで入力されたコメントは学生は自分の点数確認時に見ることができます)

結果一覧画面の上部「エクスポート」をクリックすると、Excelファイルで試験結果を出力することができます。

「エクスポート」の横の「問題」では、各設問毎に学生の回答が見られ、「統計情報」では、回答の統計をグラフで表示。「項目分析」では、正解率などを見ることができます。

アンケートを実施したい講義のタブをクリックして、ワークサイトを移動します。

画面左のメニューから「テスト&クイズ」をクリックします。

クリックすると、テスト画面が表示されるので、「新規テスト」の「テストを作成 (タイトルを入力してください)」にアンケートのタイトルを入力して、「テストビルダを用いて作成」が選択されていることを確認して、「作成」ボタンをクリックします。

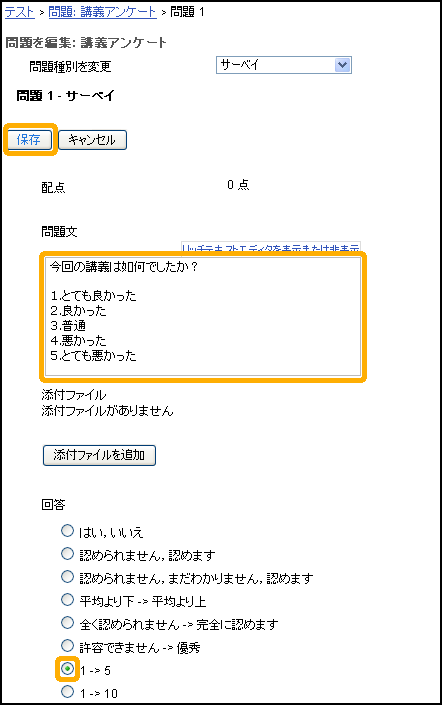

クリックすると、問題の作成画面が表示されるので、「新しい問題を挿入」メニューから「サーベイ」を選択します。

選択すると「問題を編集」画面が表示されるので、「問題文」にアンケート内容を記入して、「回答」の中から選択できる回答の内容を選択します。

必要な場合はその他の設定を行い、画面下の「保存」ボタンをクリックします。

クリックすると、作成した質問が追加されます。複数の質問をする場合は上記作業を繰り返して、アンケートを作成して下さい。先の回答の理由を書かせたい場合は、「短文または小論文」を選択します。

(「短文または小論文」を選択した場合は、「配点」の項目は「0点」に設定しておきます)

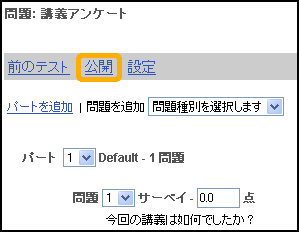

アンケートの質問が作成できたら、公開設定を行います。画面上の「公開」をクリックして下さい。

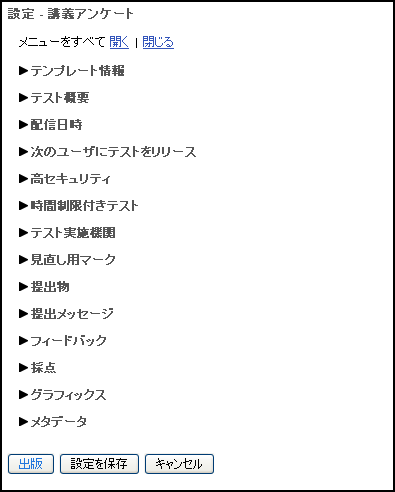

クリックすると、設定項目の一覧画面が表示されます。

「配信日時」をクリックすると、テスト配信日時について設定することができます。

カレンダーのアイコンをクリックして表示される、カレンダーウィンドウを利用して、日時を入力することもできます。

「利用可能日時」---質問が利用可能になる日時。

「締切日時」---質問が締切られる日時。

「アクセス停止日時」---質問が非公開状態になる日時。

(利用可能日時を設定しないと、直ぐに利用可能になります。また、アクセス停止時間を締切日時と同じ日時に設定しない場合は、締切後の処理を設定する必要があります)

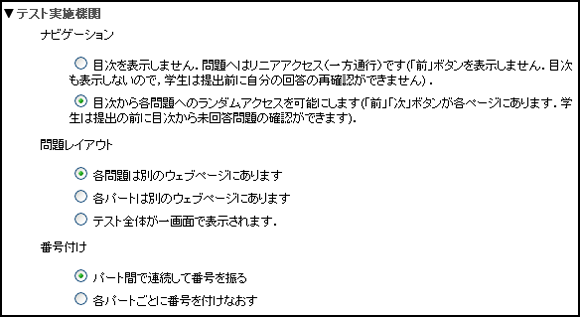

「テスト実施機関」をクリックすると、表示されるアンケートのフォーマットを設定することができます。

「ナビゲーション」では、以下の項目を設定することができます。

「目次を表示しません.問題へはリニアアクセス(一方通行)です 」---順番に問題を回答し、一度回答した問題には戻れません。

「目次から各問題へのランダムアクセスを可能にします」---アンケートを進んだり戻ったりしながら回答することができます。

「問題レイアウト」では、以下の項目を設定することができます。

「各問題は別のウェブページにあります」---1問が1画面で表示されます。

「各パートは別のウェブページにあります」---1パートが1画面で表示されます。

「テスト全体が一画面で表示されます」---テスト全体が1画面で表示されます。

「番号付け」では、以下の項目を設定することができます。

「パート間で連続して番号を振る」---問題に付与される番号は、連番に付けられる。

「各パートごとに番号を付けなおす」---問題に付与される番号は、パートごとで連番に付けられる。

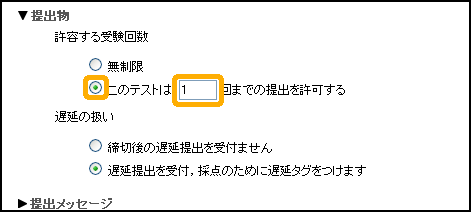

「提出物」をクリックすると、出席確認の提出について設定することができます。

「許容する受験回数」では、以下の項目を設定することができます。

「無制限 」---何回でもアンケートに答えることができます。

「このテストは*回までの提出を許可する」---答えられる回数を制限します。*回には、回答可能回数を入力します。

アンケートなので、「許容する受験回数」は1回に設定します。

遅延の扱い」では、以下の項目を設定することができます。

「締切後の遅延提出は受け付けません」---締切日時後のアンケートは受け付けない設定です。

「遅延提出を受付,採点のために遅延タグをつけます」---締切後もアンケートを受け付けますが、遅延したということが分かるタグが付きます。

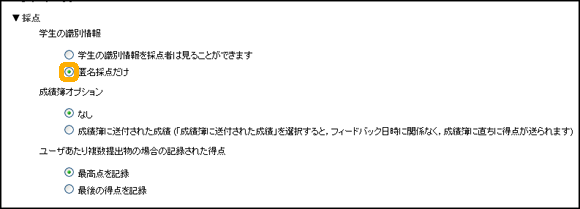

「採点」をクリックすると、出席確認の採点について設定することができます。

「学生の識別情報」では、以下の項目を設定することができます。

「学生の識別情報を採点者は見ることができます」--- 回答確認時に回答者の名前がわかるようになります。

「匿名採点だけ」---回答者名が表示されず、代わりにIDが表示されるます。誰の回答かわかりません。

匿名のアンケートであれば「匿名採点だけ」を選択します。

「成績簿オプション」では、以下の項目を設定することができます。

「なし」---このアンケートの結果が、自動的に成績簿へ反映されません。

「成績簿に送付された成績」---※「サーベイ」で作成されたアンケートでは選択できません。

「ユーザあたり複数提出物の場合の記録された得点」では、以下の項目を設定することができます。

「最高点を記録」---複数回答が可能な場合、最高点だけが記録されます。

「最後の得点を記録」---複数回答が可能な場合、最後に提出したものの点数だけが記録されます。

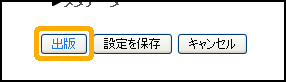

必要な設定を行ったら、画面下の「出版」ボタンをクリックして下さい。

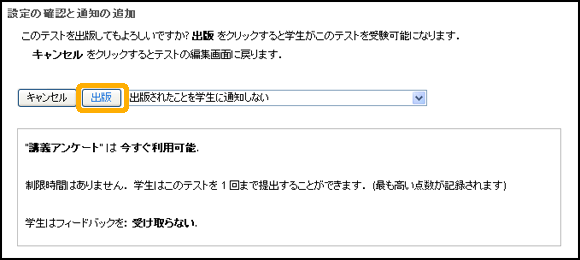

クリックすると、出版するかどうかを確認する画面が表示されるので、「出版」ボタンをクリックします。

クリックすると、テスト画面が表示され、「公開済みテスト」の一覧に先ほど公開をしたアンケートが表示されます。利用可能日時設定を行い、まだ可能日時になっていない場合は「非アクティブ (学生のアクセスは不可) 」の一覧に表示されます。

可能日時になると、「アクティブ(テスト実施中)」へ自動的に移ります。

アンケートの結果が見たい場合は、「公開済みテスト」(アクセス停止日時が過ぎている場合は、「非アクティブ (学生のアクセスは不可) 」)一覧の結果が見たいアンケートの「アクション」メニューから「得点」を選択すると、アンケート結果の一覧が表示されます。

結果一覧画面の上部「エクスポート」をクリックすると、Excelファイルでアンケート結果を出力することができます。

「エクスポート」の横の「問題」では、各設問毎に学生の回答が見られ、「統計情報」では、回答の統計をグラフで表示。「項目分析」では、正解率などを見ることができます。

成績簿で管理したい講義のタブをクリックして、ワークサイトを移動します。

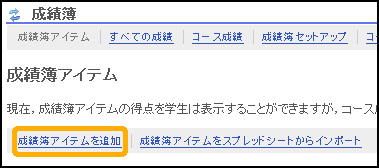

画面左のメニューから「成績簿」をクリックします。

クリックすると、「成績簿アイテム」画面が表示されます。

新しい成績簿を作成する場合は、画面上の「成績簿アイテムを追加」をクリックします。

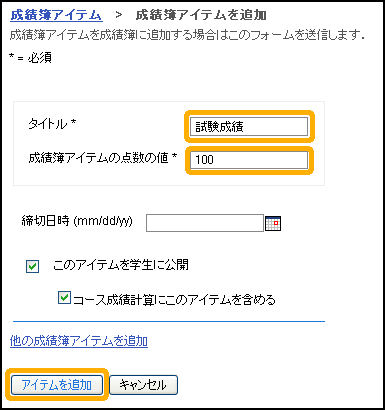

クリックすると、「成績簿アイテムを追加」画面が表示されるので、「タイトル」に成績簿のタイトル、「成績簿アイテムの点数の値」には、その成績簿で扱われるテストやレポートが何点満点かを入力します。

もし、作成する成績簿を学生に公開するのであれば「このアイテムを学生に公開」を選択して下さい。また、講義全体の成績にこの成績簿の入力結果を反映させるのであれば、「コース成績計算にこのアイテムを含める」を選択して下さい。

入力が完了したら、画面下の「アイテムを追加」ボタンをクリックして下さい。

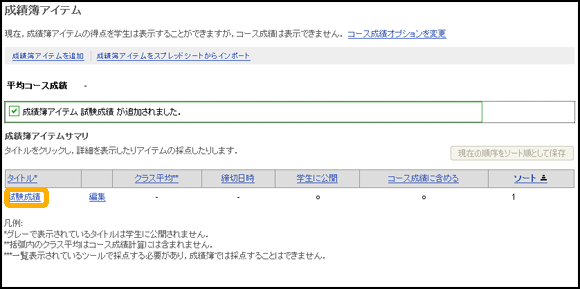

クリックすると、「成績簿アイテム」画面に追加した成績簿が表示されます。成績を付けたい場合は、成績簿のタイトルをクリックします。

クリックすると、受講学生一覧が表示されるので、「得点」に点数を入力します。

入力が完了したら、画面下の「変更を保存」ボタンをクリックします。

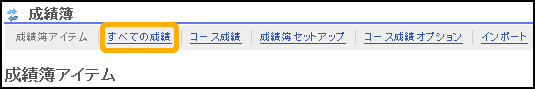

画面の上「すべての成績」をクリックすると、受講学生の成績を一覧で見ることができます。

この画面では、成績簿ツールで管理する全ての成績を一覧で見られます。

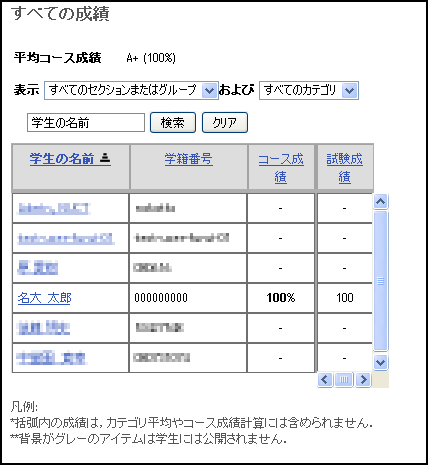

画面右上に「Excel 用にエクスポート」ボタンをクリックすると、成績の一覧をExcelで出力することができます。

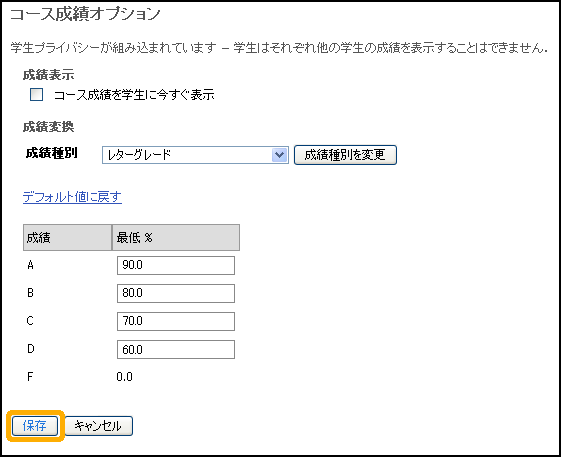

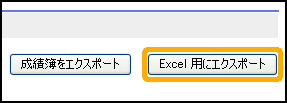

画面の上「コース成績オプション」をクリックすると、講義の成績をどういった基準で付けるかを設定することができます。

「成績種別」メニューから、成績種別を選択して「成績種別を変更」ボタンをクリックします。

クリックすると、成績と点数の関連表が表示されるので、必要な場合は点数を変更して下さい。変更が完了したら、「保存」ボタンをクリックして下さい。